《哀乐中年》是一部拍摄于1948年的老电影,上映73年,评分达到可怕的9.3…

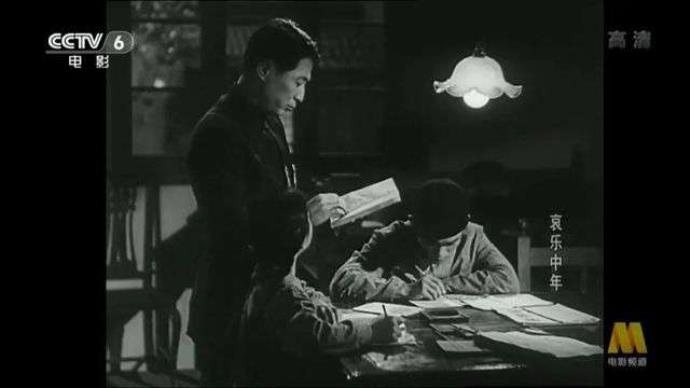

《哀乐中年》画质高糊,画面还是黑白的,但情节却让人震撼,拍摄手法也毫不过时,传递的思想更是先锋。

我敢说,它能吊打21世纪百分之九十的中国电影:

哀乐中年

《哀乐中年》的故事发生在1920年到1930年间的上海…

陈绍常,今年刚满50岁了。有一天,儿子和儿媳回到家,送给他一个礼物,说是给他的生日贺礼。

陈绍常打开礼物盒,惊呆了…

精美的盒子里,竟然装着一座微缩的坟墓,坟前有一块碑,上面还写着他的大名!

儿子解释说:我最近买了一块地,风水很好,我们想照这个样子,给你做寿坟…

还没等陈绍常说什么,儿媳又来补了一刀:今年是您老人家的50整寿,哀乐中年是我们做小辈的一点心意。

陈绍常越想心里越不是滋味,憋了半天却只能说一句:你们想得可真周到!这就要把我入土为安了…

年过半百的陈绍常,原本是一名小学校长。

他半生清贫,靠着教书的微薄收入,养大三个儿女。

哀乐中年他中年丧萋,因为害怕后母对孩子们不好,所以一直没有再娶。

大儿子如今长大了,出息了。进了银行工作,还娶了老总的千金为萋,并一路晋升为副经理…

哪知道,儿子升职后竟向他提了个要求:爸爸你不要再去学校了,安心在家当老太爷吧,不然我的同事朋友见了,该说三道四了。

陈绍常想不通,他才刚满50岁,也并不老,怎么就要做老太爷了呢?

但儿子既然开了口,他也不好再拒绝,办了一场退休大会,把校长的位子交给年轻的老师,回到了家…

退休在家的日子,并不像我们想象中那么快乐…

陈绍常每天都找不到事情做,快被逼疯了…

他去问儿子,求儿子给他找点事。儿子说:你可以种花、养鱼、玩鸟、收集邮票、唸佛,实在不行,还可以出去游山玩水嘛…

所以,陈绍常就真的种花、养鱼、玩鸟、收集邮票、唸佛,还出去旅了个游。

但儘管如此,他还是觉得生活中好像少了点什么,空虚得不行。

这天,是他的50大寿。儿子在独栋别墅里大摆宴席,大宴宾客…

楼上楼下人满为患,来来往往。人们聊天、抽菸、打麻将、听广播,房子里头一回这么热闹…

但很可惜,就是没有人关心这场寿宴的主角,陈绍常。

陈绍常穿着崭新的衣裳,呆坐在沙发上打蔫,最后终于下决心,溜出了家门…

不知不觉,他走到了曾经任教的小学里…

而自他离开以后,家里也有一场风雨,正在酝酿…

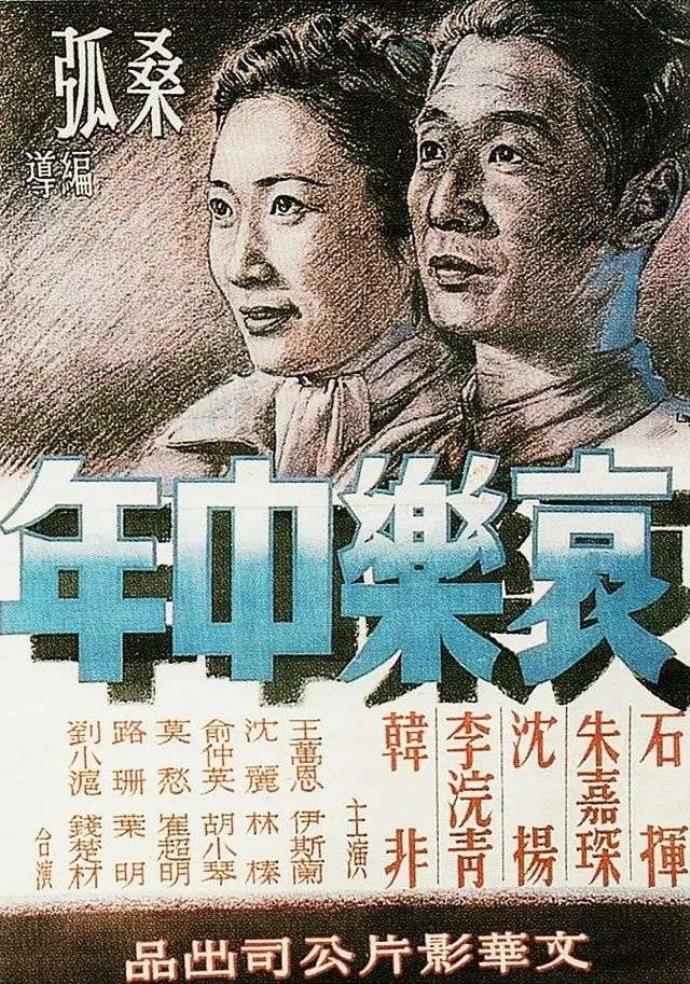

电影《哀乐中年》由桑弧导演,石挥、朱家琛主演,1949年曾在中国和香港上映过,但由于年代久远,具体细节已经无法考证。

目前,这部电影已经有了高画质修复版,甚至还有后期上色版,都可以在B站上找到。

为此,我要先感谢这群专注于修复老电影的从业者,让我们时隔这么多年,还能看到这部旷世经典,不会因为画质而影响观感…

上色修复版《哀乐中年》

这是一部无论题材,还是拍摄技法,都远超于它诞生年代的作品。

《哀乐中年》的情节中包含了这些议题:中年危机、亲子关係、教育模式、婚恋自由、黄昏恋、老夫少萋…

你会想要惊歎,原来70年前,人们发愁的那些事,现在也没啥改变。而且早在那时,就已经有了如此先进的观点,有了那些敢于打破世俗的人。

有网友评论说:有人说这片的思想超前了70年,我想说,这片放在当下,依然是超前的(不但没前进,反而倒退了)。

还有人说:看到不少人说这电影放到今天都不过时,还是乐观了,这电影放到今天可能都不过审。

人们对这部电影的高评价,绝不是因为有时代滤镜。

人们对这部电影的高评价,绝不是因为有时代滤镜。

最大的原因是,电影本身就是一个精彩的,跌宕起伏的,甚至结尾还有反转的故事。

105分钟的片长,没有一句废笔,演员们标準的台词功底,哪怕没有字幕,也能牢牢吸引住观众。

每一句台词,每一个情节都精準地推动故事发展,节奏紧凑得像开了1.5倍速,哪怕是放在现在看,依然觉得观影体验流畅而舒适。

这要归功于本片导演桑弧,从创作数量和影响力来看,他应当是中国电影史上不可抹去的重要一笔。

而后世对他的评价,大多离不开和张爱玲的风流韵事…

两人曾搭档推出了《不了情》《太太万岁》两部红极一时的电影。

也有人通过各种证据,推测《哀乐中年》的剧本也出自张爱玲之手,却被桑弧和张爱玲先后否认。

《不了情》(1947年)《太太万岁》(1947年)

在《哀乐中年》中,桑弧导演运用了很多在当时特别先进的电影技巧,尤其是时空变换的专场,可以说是惊豔。

比如,有孩子抖腿的特写,抖着抖着,画面虚焦再叠化,时间转到了几年后,孩子长大…

这种时空转换的处理方式,哪怕是今天也被乐此不疲地用在影视剧中…

再比如,父亲嘴硬着说:你们别让我当证婚人。下一秒,画面直接衔接到婚礼现场,父亲还是乖乖做了证婚人…

这种「真香」式的转场方式,如今也频频出现在各类喜剧中,用来营造诙谐幽默的氛围…

可这种玩法,桑弧导演早在73年前,就玩过了…

更值得一提的,还有本片的主演。

女主角刘敏华,由朱嘉琛饰演,她在影坛上昙花一现,只演了两部电影就销声匿迹,后来的经历也没有史料记载。

但从这部电影中,你可以看出,这位女演员长相清秀,灵动而富有神韵,尤其是眼神,神采奕奕,令人难忘…

陈绍常的扮演者石挥,是话剧演员出身,因为他刻在骨髓里的精湛演技,也被称为「话剧皇帝」。

他出演过大量电影、话剧,可惜下场凄凉,42岁时被迫害,坐船出海后疑似自杀,尸体漂浮在海面上,2年后才被人发现…

石挥虽然长相不够英俊,戏路却是惊人的宽。

他演得了爱情喜剧,比如1947年的《假凤虚凰》,评分8.1;

他也演得了命运坎坷的小人物,比如1950年的《我这一辈子》,评分8.8;

他演啥像啥,彷彿已经把人物刻在骨子里,你会觉得,他就是角色本人…

年龄和长相都无法限制他的演技,出演《哀乐中年》时,出生于1915年的石挥不过33岁,演起50岁的中年人来,毫无违和感…

下面这段和女儿谈话的戏份,那个手势,那个眼神,都无愧于一个年过50的老父亲。

这份细緻入微的演技,如今内娱30出头的男演员,又有几个人能做到?

有人把这个画面,和另一部华语经典电影《饮食男女》中某个片段相比…

两者构图相似,情节也相似,都是父亲和女儿吐露心声…

两部电影从故事、核心和主题来看,也是大差不差。都是父亲与三个孩子,也都和父亲的黄昏恋相关…

而《哀乐中年》却比《饮食男女》早了近50年…

有趣的是,虽然与现在隔了70多年,但通过这部电影你会发现,好像我们的生活,在这70年里,似乎也并没有太大变化…

比如,电影中有角色吐槽,小学教员薪水太低,只够吃饭,根本买不起房;

还有人吐槽说,现在许多大学毕业的,还不是一样没饭吃?

还有上海的街头,挤电车的人群,黑压压一片,人山人海…

这些情形,放到现在,我想每个观众应该都不会陌生…

你根本分不清这说的是1948年,还是2022年。

电影中有个很有趣的细节,大儿子刚去银行上班时,第一个月过完了,领了当月的薪水。

他拿着一信封的钱,觉得很不可思议,对同事说:这是我平生第一次拿薪水,我有一个很奇怪的感觉,我不大相信我自己能赚钱。

同事看了他一眼,说:我从前第一次拿薪水,也有这种感觉。可是第二次,就麻木了…

这段对话,让人哑然失笑,更让人意识到,我们和前人的生活与追求,根本没啥不同。我们都上班、下班,吃饭、赚钱,为了追求更美好的生活而努力着…

当然,电影中最让人觉得震撼的,是它表达出的那些超前的思想观念。

比如,陈绍常在学校里,用打手板惩罚一个学生。刘敏华却说,现在体罚已经过时了…

早在1948年就过时的体罚,如今已经2022年了,我们还是能在某些社会新闻中看到…

陈绍常对刘敏华吐露心声,说起儿子为自己买墓地的事。

刘敏华却说:中国人有些地方很是奇怪,对于死看得这么重要,而不讲究怎么好好的活下去。

七十多年过去了,有多少人真正懂得这句话的含义,好好把握活着的每一天?

陈绍常吐槽在家当老太爷,太烦闷。

刘敏华对他说:我老觉得中国人除了青年就是老年,好像没有中年似的,其实最可宝贵的是中年!这个阶段是人生中最成熟的一个阶段…

说来让人感慨,这句话放在现在,也是很多人的困境,更是中国人的一大痛点…

有多少人,人到中年,就不再有什么追求。不求有功,但求无过,一门心思只等退休?

又或者说,有多少中年人的实力被低估了,被小看了。一到中年,在事业上就失去机会,要么被离职被「毕业」,要么就根本找不到一份像样的工作?

你根本说不清,这两种情况,哪个是因,哪个是果,也有可能是互为因果,我们却对此束手无策…

可事实上,人到中年,积攒了足够的经验,是最为宝贵的一段时间。

这种观点,早在1948年,就通过这部电影被提出了,而我们的社会竟然至今还在纠结,为啥人们一到35岁就失业…

这七十多年来,我们究竟是进步了,还是退步了?

更振聋发聩的,是下面这番话…

陈绍常的儿女们,不接受父亲提出的某些先进思想,陈绍常感慨,这大概就是年轻人的世界吧。

刘敏华却说:你以为他们就能代表年轻人吗,绝对错了。他们不过是代表了未老先衰的一群人…

>

刘敏华劝陈绍常另找一处地方,建立新的学校,陈绍常捨不得,觉得小学是自己的心血。

刘敏华却说:你不能把旧的东西看的这么宝贵,你要狠心丢掉旧的,才能去创造新的。

这些话虽然都是说教,但你却一点都不反感,甚至觉得非常震撼…

我们以为的1948年,是抗战胜利、百废待兴,是建国前夕,经济惨淡,物质和科技都不发达。

可实际上的1948年,却是先锋思想一个接一个的涌现,是中国电影事业,正蓬勃发展…

我很想像敏华说的那样,不把这部老得掉牙的,修复都无法获得高画质片源的电影,看得这么宝贵,但事实却让我无法这样做…

这部电影诞生于1948年,往后这七十多年来,能超越这部作品的国产电影,恐怕不多…

我们都知道,造成这种情况,有种种原因,这已经是老生常谈了,对于这些糟心的藉口和理由,我已经懒得去提…

而此刻,我只想说:看看这部1948年拍出的老电影吧…

女优:作品在线观看

国语:国语在线观看

喵星闻

喵星闻

评论前必须登录!

登陆 注册