这是荷兰史上投资最大的电影。导演和编剧,为此构思筹备了将近20年…影片不负众望,播出后反响巨大,横扫欧美各大电影节…

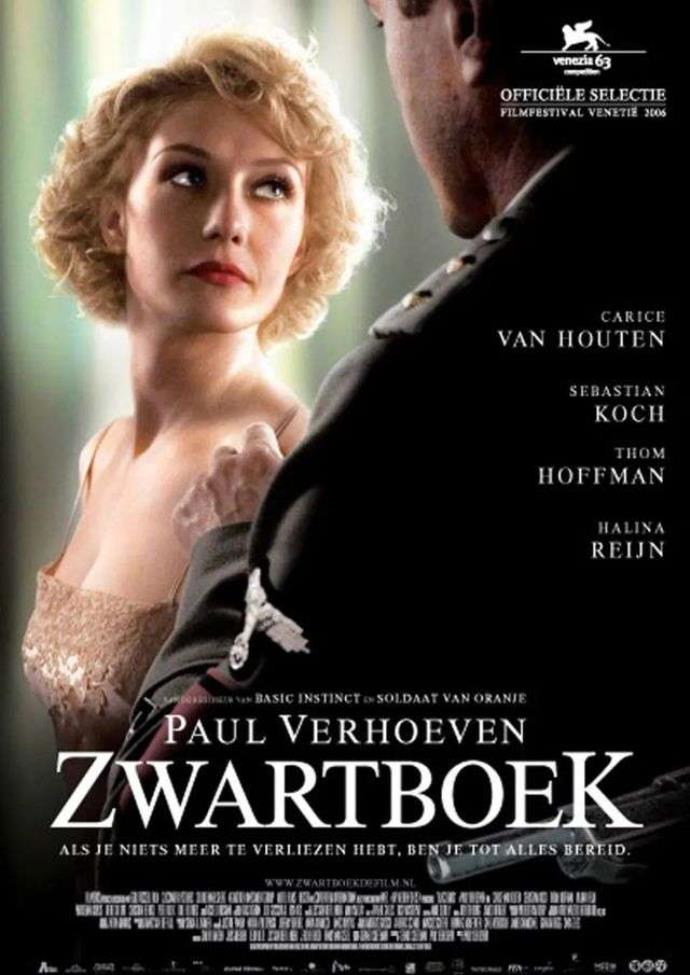

只是,由于尺度过大,讽刺过深,在威尼斯电影节内部首映时。有几十位专业人士,因为刺激镜头,愤而离席…人称「荷兰版《色戒》」:

黑色名册

荷兰,1944年的一个深夜。

一艘小船穿过幽深的河面,弯曲前行,驶向解放区。

上面载着的,是一群穿金戴银的犹太富人…

他们运气真好,在地下党的帮助下,得到了这次逃生的机会。

只要到了解放区,他们就不用再整天活在恐惧之下…

他们再也不会,随时被德国纳粹抓走,更不用担心,要被折磨至死…

瑞秋,就是这群人其中之一。

在这之前,她躲在一个基督徒家庭的密室里。

每天靠背圣经,在主人的手底下讨食物,受尽屈辱。

后来,机缘巧合之下,她跟失散的家人团聚,坐上了这艘逃生的小船…

小船越驶越远,驶向那充满希望的目的地。

可是,下一秒,幸福戛然而止…

一阵强光打在他们的身上,宣告死神的到来。

那是德国巡逻船的枪口…

砰砰砰!

一番无情的扫身寸后,船上的人接连倒下。

很快,湖面恢复了平静,只剩下满船尸体,无言地诉说着他们的不甘…

瑞秋趁乱跳入河里,成为了唯一的倖存者。

她亲眼目睹,那个肥头大耳的军官,指挥下属扒走犹太人的随身财物…

她恨得咬牙切齿。

既然她没有了家,那么,她也没有什么可以再失去的了…

她染了金髮,换了身份,改头换面成为地下党的情报员。

凭藉出色的美貌和动人的歌喉,她成功打入了敌军内部…

可她却不知道,这里面,竟然裹藏着一个巨大的阴谋…

电影《黑皮书》于2006年在荷兰上映,豆瓣得分8.4分。

它讲述了二战胜利前夕,一名犹太女子成为女间谍的故事。

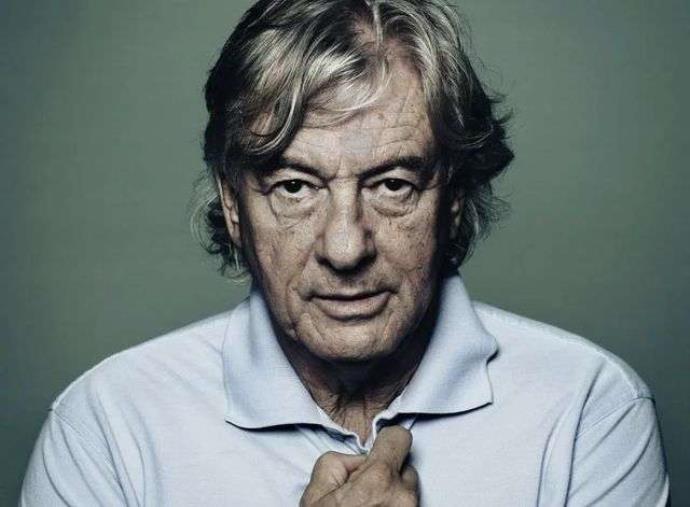

导演保罗·范霍文,被誉为「R级片之王」,作品里总充斥着大量情御和暴力元素,却不显低俗…

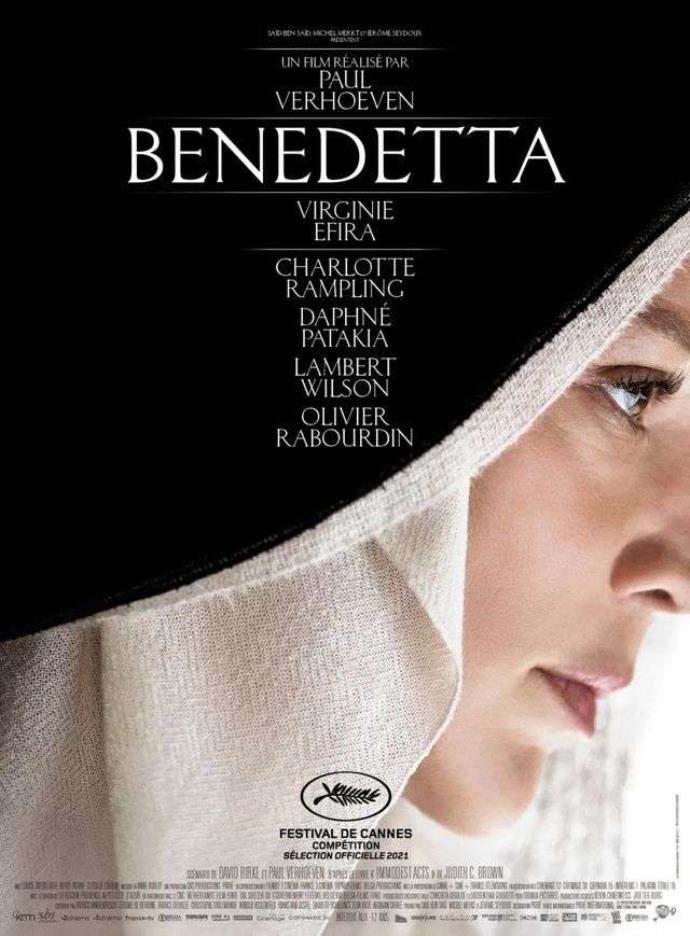

去年惊艳戛纳电影节的《圣母》,就是出自他手…

而这一部《黑皮书》,秉承了他一贯的风格,R级香艳,跌宕起伏,却内涵深刻…

导演保罗·范霍文

《圣母》海报

女主角瑞秋的扮演者,卡里斯·范·侯登,是欧洲最有名的女演员之一。

她凭藉这部作品,挤入了好莱坞的视野,事业更进一步。

她还有一个被广为熟知的角色,是高分神作《权力的游戏》里的红袍女巫…

在《黑皮书》里,她的表演极具张力,将一名身负血海深仇的犹太女子,演绎得淋漓尽致…

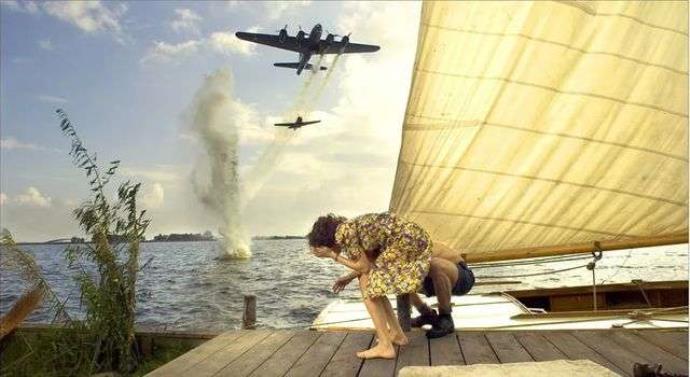

《黑皮书》剧照

《权力的游戏》剧照

网友评论:看过的最好的荷兰电影,悬疑迭起,险象环生。这是了解荷兰人和荷兰历史的一扇窗,同时也是一部剧情几乎满分的电影…

还有人说:正与邪,善与恶,在战争的大背景下全部模糊。战争中从来没有好人与坏人,只有强者和弱者…

关于二战题材的电影有很多,但这一部的视角却很罕见。

因为,它基于一个战胜国的立场,没有将镜头下的人物「脸谱化」,也没有大肆渲染德国纳粹的暴虐。

而是,将镜头聚焦在第三方犹太女子的身上,从她的视角带出来了战争下的众生相。

甚至,全片多处反思,荷兰在二战期间犯下的错误。

因此,影片不仅在欧洲影坛饱受争议,还引发了荷兰街头抗议。

不过,导演却坚持己见:如果有人指责这些情节太残酷,那他应该先去研究一下,是否历史本身就残酷。

所以,你会看见很多辛辣的讽刺,贯穿全片…

这里要先补充一段背景。

我们都知道,二战期间,德国纳粹屠杀了将近600万名犹太人,残忍手段令人髮指…

这也是历史上被反覆抨击的暴行…

但我们却很少得知,这场历史上最恶劣的种族灭绝活动,施害者并不只有德国纳粹…

这里面,还有无数国家助纣为虐。

荷兰,就是其中之一。

战前,不少犹太人为了保命,逃往当时的中立国荷兰。

在抵抗组织的帮助下,他们藏匿在不同家庭的阁楼、暗室、壁柜,甚至是粮仓、鸡棚里…

逃亡的日子,虽然悽苦,但至少还有活命的机会。

只是好景不长,随着荷兰被纳粹侵佔后,荷兰当局竟大力配合纳粹搜捕犹太人,并掠夺犹太人的财产…

二战期间,居住在荷兰的14万名犹太人中,整整75%的同胞被德国纳粹和荷兰当地的合谋者杀害。

荷兰首相马克·吕特(左)在阿姆斯特丹向奥斯威辛集中营纪念碑献花。(图源:法新社)

享誉世界的《安妮日记》,就是在这样的背景下完成的。

还记得那个,可爱,勇敢又倔强的犹太小女孩,安妮吗?

她的日记,记录了她在遇难前,藏身于荷兰密室的生活。

安妮一家和其他两个犹太家庭,如惊弓之鸟般藏身在狭窄的密室,长达25个月。

这期间,食物短缺,家庭之间的争吵,对外界的恐惧,让他们的生活愈发难熬…

但,盟军一步步登陆的讯息,给了所有人无尽的希望…

书籍封面:《安妮日记》

作者: 【德国】安妮·弗兰克

出版社: 北京燕山出版社

可悲的是,就在战争胜利的前一年,由于有人告密,他们全部被送进了集中营,日记因此戛然而止…

战后,除安妮父亲,其余人无一倖免。父亲将女儿的日记整理出版,让全世界共享…

这本日记,成为了德国纳粹残害犹太人罪行的最佳见证…

安妮的父亲:奥托·弗兰克

女主角瑞秋的经历,跟安妮差不多。

二战胜利前夕,她躲藏在一家农舍的密室里,苦苦等待着胜利的曙光。

很不幸,一颗航弹炸燬了她的避身所…

讽刺的是,这颗航弹,并非来自德国纳粹,而是来自盟军,美国陆军航空队。

在躲避德军时,美军为了减轻机舱负重,丢下炸弹,却将一个无辜的家庭炸燬…

这一刻,战争的荒谬和丑陋,暴露无遗…

一旦砲火响起,没有绝对的赢家,受苦的只有颠沛流离的无辜民众。

也是通过这个细节,这部片的立场就奠定了:战争,不是非黑即白…

战争,以人为主导,磨灭人性的同时,也凸显人性…

所以,整部片没有极力书写纳粹的罪恶,而是用心描摹,战场里複杂的人性。

因此,在这部片里,你会看到导演,几乎将荷兰黑得「体无完肤」…

与其说,他是在针对某个群体,不如说,他是站在全人类的视角,去蔑视人性中丑陋的那部分…

比如,收留瑞秋的农舍主人,理应是个好人。

但事实却并非如此,他只是一个极端的基督教徒,为了得到主的庇护才做善事。

他对犹太人有着严重的歧视。一旦瑞秋背错圣经,就不给饭吃…

还会嘲讽她:如果犹太人都听耶稣的教诲,就不用受这些苦难…

他对一个民族遭受的苦难视若无睹,还觉得他们活该…

比如,抵抗组织的首领,为国家的独立而战。

他帮助过很多犹太人,让他们在战乱期间有一处庇身之所…

但他,也有自己的私心和弱点。

为了救自己的儿子,他让瑞秋出卖身体接近敌军;

为了保护手下,他对20多名犹太人见死不救…

因为,「犹太人的生命,怎么比得上优秀的荷兰人呢?」

而这样有意无意的种族歧视,我们至今仍能在不同场合看见…

除了种族歧视,影片还生动地刻画了不同阶级的人,在战争中的处境,以及他们的态度…

不少战争片里,德国军官,都是残暴、冷血、毫无人性的代表。

《黑皮书》里也不缺乏这样的形象,比如德军里的将军和中尉…

他们是狂热的纳粹分子,对犹太人展开惨无人道的虐杀,对荷兰士兵严刑逼供…

但影片还让我们看到,一个更加複杂的军官形象…

德军上尉,在战争的尾声,提前看到了德军衰败的气息。

而他谈起萋儿在空难中丧命时,语气里的悲哀,更让人看见他的痛苦和挣扎…

在他为了国家的野心外出征战时,他所效忠的信仰,却连自己的家庭都无法保护…

何等讽刺!

不愿意见到更多伤亡的他,与荷兰抵抗组织秘密谈判,保护荷兰人质。

却也因此被判「叛国」,被自己效忠多年的国家,枪毙而亡…

他为仅剩的良知,献出了自己的生命…

可笑,可悲,可叹!

而代表正义一方的抵抗组织,也并非十全十美…

有人遭受不了酷刑,供出了同盟,并指证亲生父亲;

有人为了钱财,跟德军秘密勾结,害死无数同盟,却在战后被无知的民众捧成了英雄…

这样的形象,显然不符合我们对战士的认知,但却如此现实…

战争的枪口下,生命如此脆弱,而人性却更加脆弱…

但更多的,或许是像罗妮这样的普通人…

她不是士兵,没有为国而战,也没有出卖过同盟…

她用身体换取工作,只是为了在乱世里活得更好…

而这样的人,不计其数…

据说,在德军佔领期间,荷兰大约有14万妇女与德军有过亲密关系…

于是,整部电影,在荷兰政权更替后,迎来了糕潮。

胜利后,荷兰民众做的第一件事,就是清算…

那些跟德军有过关系的人,不分青红皂白,统统被打为「叛徒」…

包括女主角瑞秋,也因为被陷害,被打上了「叛徒」的标籤…

「叛徒」没有人权,被剃光头髮,泼上油漆,游街示众…

他们被关在逼仄的的牢房里,脱光衣服,被羞辱、虐打、泼粪…

这种对人权的侮辱和践踏行为,并不比纳粹集中营,好到哪里去…

讽刺的是,受害者熬到胜利正义,便火急火燎地成了施暴者。

这是荷兰极力迴避的历史,但这样的轮迴,至今仍在上演…

圣经说,日光之下,并无新事。

看来,不无道理…

片中,无数次命悬一线都未曾落泪的瑞秋,却在战争胜利后,听到爱人丧命的讯息时,流下了眼泪…

她崩溃地问:什么时候才是尽头?

可我们都知道,永远不会有尽头的一日…

只要人类有贪婪,战争和掠夺就永远不会停止…

而这一幕,也在电影结尾,得到了很好的照应…

电影最后,瑞秋回到了自己的祖国,以色列,过着隐居的生活。

夕阳下,她牵着孩子的手,穿过林荫小道,欢快地走回家…

不远处,砲火再次燎原。1956年,第二次中东战争爆发…

这一次,又有多少个瑞秋,流离失所?

在奥斯维辛集中营解放75週年前夕,荷兰首次公开承认,二战期间对犹太人的迫害,併为此道歉…

可是,还有很多战争的受害者,至今连一个道歉都等不到…

她们是,用一生等待道歉的「慰安妇」;

他们是,维权奔波28年却无迴音的赴日劳工;

他们是,无数个没有姓名的受害者…

战争,就是一将功成万骨枯…

在和平年代,一个人的死亡,是悲剧。在战争中,一百万人的死亡,只是个统计资料…

他们的名字被岁月抹去,消失在历史的长河中,激不起半点浪花…

一旦战争来临,他们可能是你,是我,是身边的每一个普通人…

女优:作品在线观看

国语:国语在线观看

喵星闻

喵星闻

评论前必须登录!

登陆 注册